Remise aux salariés d’équipements de protection individuelle et de vêtements de travail

Modèle de document

Entreprise / Chantier …………………………………………………………………

Je soussigné [Nom et Prénom]………………………………………………………

Occupé(e) en qualité de [Préciser la qualification]

Reconnais par la signature de la présente:

- Avoir été informé par mon employeur des obligations suivantes :

Fourniture et entretien

La tenue de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) fournis gratuitement par l’entreprise demeurent sa propriété.

Leur usage est limité au cadre strictement professionnel. Il est interdit au salarié de les emporter à son domicile et de les porter, les utiliser ou de les prêter à des tiers en dehors de son activité professionnelle et de son temps de travail.

En application de l’article R 4323-95 du Code du Travail, l’entreprise assure l’entretien, les réparations et si nécessaire le remplacement des équipements endommagés ou abîmés.

La tenue de travail, dont l’entretien est à la charge du salarié, doit être maintenue par lui en bon état. Le salarié percevra à cet effet une allocation forfaitaire de… euros.

OU

Toute autre modalités prévues par l’entreprise pour l’entretien des vêtements de travail fournis [A préciser : remboursement des dépenses sur justificatifs, remise des vêtements de travail pour entretien selon une périodicité… etc].

Port et utilisation

Le port par le salarié d’un vêtement de travail et des équipements de protection individuelle (EPI) qui lui ont été fournis est obligatoire sur le chantier durant l’activité normale. Tout refus de porter les équipements et tenues remis par l’employeur sera considéré comme un acte d’insubordination, susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Le salarié doit utiliser correctement les EPI mis à sa disposition conformément à la formation qu’il a reçue. Il doit se conformer aux instructions qu’il a reçues à leur sujet. Après utilisation, il doit les ranger à leur place après utilisation.

Le salarié reconnaît avoir été informé :

- Via la notice d’information générale

– des divers types d’EPI utilisés ou pouvant être utilisés dans l’entreprise;

– des risques contre lesquels les EPI protègent les salariés;

– des conditions d’utilisation des EPI;

– des situations anormales prévisibles pouvant se présenter ;

– des conclusions tirées de l’expérience acquise lors de l’utilisation des EPI.

- Via la notice d’instruction de chaque type d’EPI mis à sa disposition par l’employeur

– de leur fonctionnement;

– de leur mode d’utilisation;

– de leurs inspections;

– de leurs modalités d’entretien et d’entreposage;

- Avoir reçu de mon employeur les vêtements de travail et les EPI ci-après :

| Nombre | Vêtements de travail | Caractéristiques | Taille/Pointure |

| • Vêtements de travail | |||

| – Veste | |||

| – Pantalon | |||

| – Combinaison | |||

| – Blouson/parka | |||

| – Gilet | |||

| – Tee-shirt/polo | |||

| – Autres | |||

| • Vêtements de protection | |||

| – Veste de pluie | |||

| – Veste d’hiver | |||

| – Sous-vêtements « froid » | |||

| – Veste/Blouson/parka/ haute visibilité | |||

| – Pantalon haute visibilité | |||

| – Tee-shirt/polo haute visibilité | |||

| – Gilet de signalisation haute visibilité | |||

| – Autres | |||

| Nombre | Equipements de protection individuelle (EPI) | Caractéristiques | Taille/Pointure |

| • Casque de protection | |||

| • Chaussures et bottes de sécurité | |||

| • Gants de protection | |||

| • Lunettes de protection | |||

| • Appareil respiratoire | |||

| • EPI contre les chutes | |||

| – Harnais antichute | |||

| – kit antichute | |||

| – Autres | |||

| • Protections auditives | |||

| – Casque anti-bruit | |||

| – Bouchons d’oreilles | |||

| – Autres |

Le salarié s’engage à restituer les tenues de travail et les EPI qui lui sont fournis sur simple demande de l’entreprise [le cas échéant, pendant les périodes de congés ou d’absences supérieures à … jours], et dans tous les cas, lors de la rupture de son contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause et de quelque partie qu’elle émane.

Fait en deux exemplaires, dont un remis au SALARIE

DATE: SIGNATURE:

SIGNATURE DU SALARIÉ PRÉCÉDÉE DE LA MENTION MANUSCRITE « LU ET APPROUVE ».

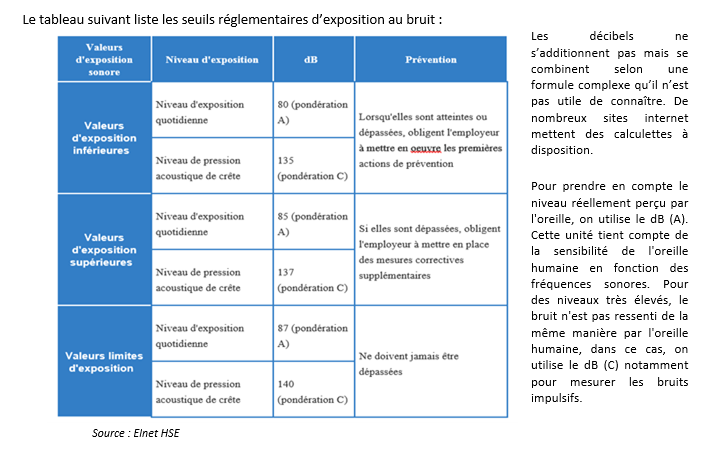

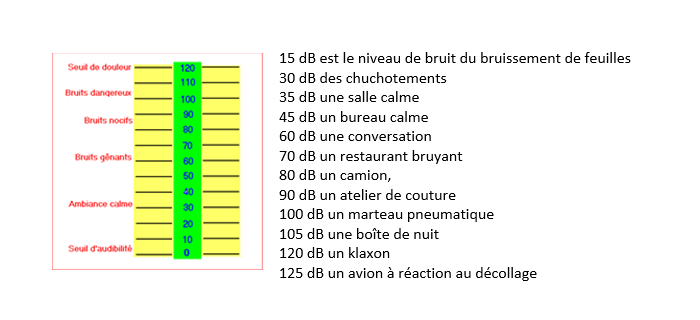

Remarque : l’oreille humaine perçoit les sons entre 0 et 120 dB, le seuil de la douleur se situant aux alentours de 120 dB. Ci-joint un exemple d’échelle de mesure :

Remarque : l’oreille humaine perçoit les sons entre 0 et 120 dB, le seuil de la douleur se situant aux alentours de 120 dB. Ci-joint un exemple d’échelle de mesure :

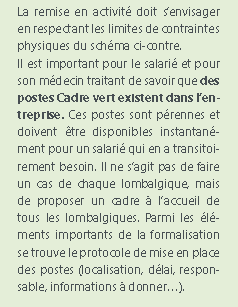

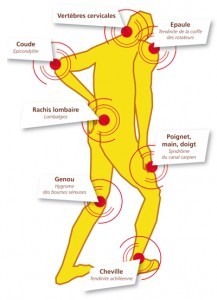

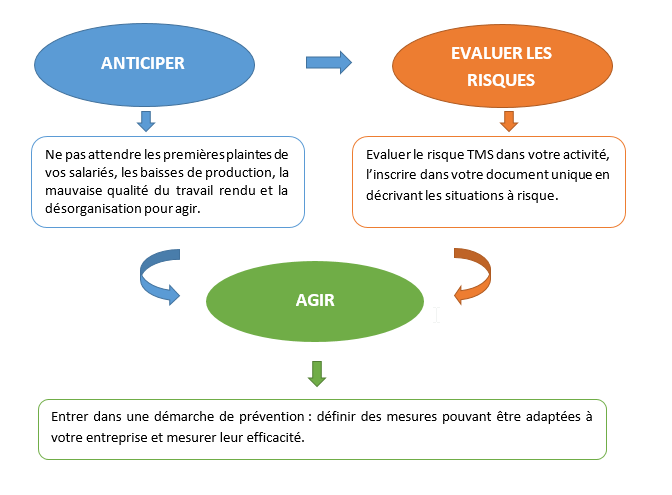

du dos. Les douleurs peuvent s’exprimer de différentes façons : lourdeur, raideur, douleur aigüe, sensation de brûlures ou de fourmillement.

du dos. Les douleurs peuvent s’exprimer de différentes façons : lourdeur, raideur, douleur aigüe, sensation de brûlures ou de fourmillement.