Dans le cadre de l’action européenne de surveillance du marché des ponts élévateurs (action JAMACH), nous attirons votre attention sur le pont élévateur 2 colonnes Prestige Lift.

L’arrêté du 23 octobre 2018 informe de l’interdiction d’exposition, de mise en vente, de vente, de location, d’importation, de cession ou de mise à disposition, à quelque titre que ce soit, du pont élévateur de marque Prestige Lift modèle AA-2PCF 50 (référence PL-45-M). L’arrêté interdit également la mise en service et l’utilisation de ce pont élévateur. (Pour consulter l’arrêté cliquez ici)

Pour toutes questions relatives à l’utilisation de cet équipement (procédure de consignation, mise hors service…), merci de contacter votre fournisseur.

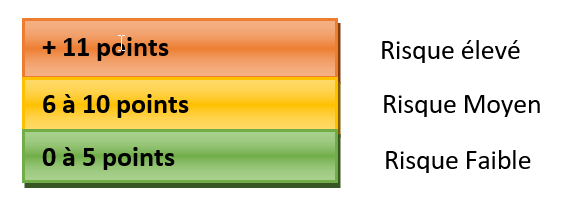

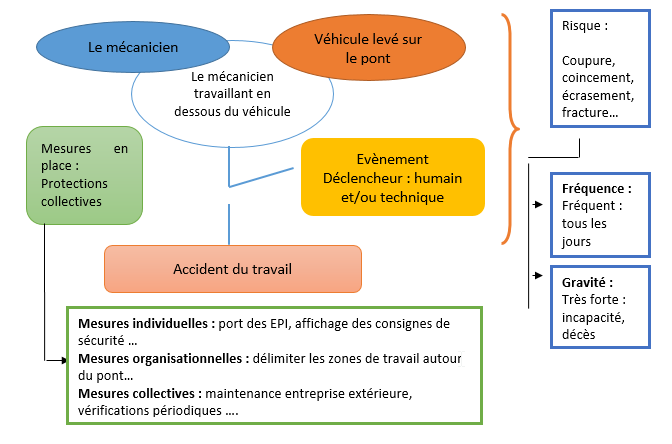

Dommages potentiels : entorse, fracture, déchirure musculaire, contusions, plaies, traumatismes (crânien par exemple)…

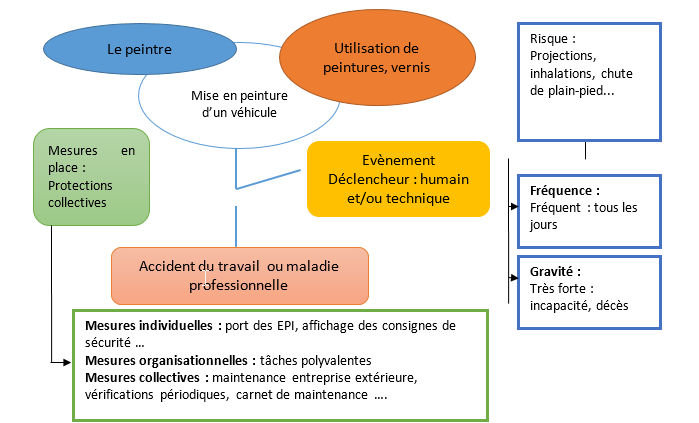

Dommages potentiels : entorse, fracture, déchirure musculaire, contusions, plaies, traumatismes (crânien par exemple)…