Cette note a pour objectif de vous présenter les mentions obligatoires générales devant figurer sur vos factures.

Pour rappel, la facturation des produits et des services vendus est obligatoire dans le cadre des activités professionnelles. Pour les ventes aux consommateurs, la délivrance d’une note est obligatoire pour les prestations de service supérieures ou égales à 25€ (TVA comprise). Pour les montants inférieurs, elle n’est obligatoire que sur demande du client.

Attention : à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facturation électronique. Plus d’information en cliquant sur ce lien : Note FNA Facturation électronique obligatoire entre entreprises à compter de 2026

Mentions obligatoires générales

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation en français et en deux exemplaires. Le vendeur doit délivrer une facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service. L’acheteur est tenu de la réclamer.

Liste des mentions obligatoires :

|

A compter du 1er juillet 2024, des mentions supplémentaires seront obligatoires en raison du passage à la facturation électronique : – le SIREN du client, |

- Numérotation de la facture (à faire figurer sur toutes les pages)

- Numéro individuel d’identification à la TVA (seulement si redevable à la TVA). Exception : factures inférieures ou égales à 150 € HT

- Le nom complet et l’adresse des parties (vendeur et client)

- La date à laquelle la facture est établie

- La date de la vente ou de la prestation de services

- La date à laquelle le règlement doit intervenir

- Les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle définie dans les Conditions Générales de Ventes (CGV),

- La quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus,

- Toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service,

- Majoration éventuelle de prix (transport, emballage, …)

- Taux de TVA légalement applicable et le montant total de la TVA correspondant

- Le taux des pénalités de retard exigibles en cas de non-paiement à la date de règlement (exigible sans qu’un rappel soit nécessaire)

- Le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.

- Somme totale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

Deux nouvelles mentions doivent obligatoirement figurer pour les factures émises à compter du 1er octobre 2019 :

- adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse,

- numéro de bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur.

Des sanctions sont prévues lorsque l’entreprise ne respecte pas l’ensemble de ces mentions obligatoires : amende administrative pouvant aller jusqu’à 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale. Ces amendes peuvent être portées respectivement à 150.000 € et 750.000 € en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans.

Mentions obligatoires particulières

Liste des mentions particulières possibles, selon les cas :

« Membre d’une association agréée, le règlement par chèque et carte bancaire est accepté » : si l’entreprise vendeur est membre d’un centre de gestion ou d’une association agréée.

« TVA non applicable, art. 293 B du CGI » : Si l’entreprise vendeur bénéficie de la franchise en base de TVA (auto-entrepreneur par exemple), la facture est en hors taxe.

« Régime particulier – Bien d’occasion » : si application du régime de la TVA sur la marge.

Kilométrage figurant au compteur : lors de toute intervention mécanique ou de tôlerie.

L’assurance professionnelle obligatoire: mention des coordonnées de l’assureur ou du garant, et de la couverture géographique du contrat ou de la garantie (voir ci-dessous).

Précision : depuis 2014 (loi Pinel), toute personne immatriculée au répertoire des métiers doit mentionner sur chacun de ses devis et chacune de ses factures l’assurance professionnelle lorsqu’elle est obligatoire pour l’exercice de son activité.

Qui est concerné ? Professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle technique de l’automobile, vous avez une obligation d’assurance responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui vous sont confiés.

Vous devez donc mentionner sur vos devis et factures:

– L’assurance professionnelle obligatoire souscrite,

– Les coordonnées de votre assureur ou du garant,

– La couverture géographique du contrat ou de leur garantie

Exemple de mention:

« Assurance professionnelle : responsabilité civile professionnelle automobile souscrite auprès de (nom et adresse de l’assureur) – Couverture géographique : prestations réalisées en France métropolitaine ».

Les mentions obligatoires sur les papiers d’affaire

Attention, vous devez être vigilant sur votre identification. Cet article précise les mentions à faire figurer sur vos papiers d’affaires dont les factures :

| Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise; 2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 3° Le lieu de son siège social ; 4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ; 5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un ; 6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ; 7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification ; 8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : » entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : » EIRL « . 9° Si elle est un entrepreneur individuel, la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”. Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°,3°,5° ,8° et 9°. Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |

Mentions sur la forme de votre société

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :

| 1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots » société en nom collectif » ou des initiales » SNC » ;

2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots » société en commandite simple » ou des initiales » SCS » ; 3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots » société à responsabilité limitée » ou des initiales » SARL » et de l’énonciation du montant du capital social ; 4° Pour les sociétés par action : a) Selon le cas, des mots : – » société anonyme » ou des initiales » SA « . En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : » société anonyme à directoire et conseil de surveillance » ; – » société par actions simplifiées » ou des initiales » SAS » ; – » société en commandite par action » ou des initiales » SCA » ; – » société européenne » ou des initiales » SE » ; b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés ci-dessus qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation. 5° Pour les entrepreneurs individuels, la mention « Entreprise Individuelle » ou « EI » devant ou après son nom (ou nom d’usage) et prénom |

Mention sur les délais de paiement

La législation sur les délais de paiement entre professionnels évolue fréquemment. Il est vivement recommandé de faire un point régulier sur les documents professionnels que vous remettez à vos clients.

A lire sur notre site, la note « Délais de paiement entre entreprises et indemnités de retard ».

Concernant les mentions obligatoires à faire figurer sur vos factures :

► Le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture (uniquement pour les facturations aux professionnels) :

- Si vous insérez une clause sur les pénalités de retard dans votre contrat : le taux ne pourra être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;

- Si vous ne prévoyez rien dans votre contrat: le taux ne pourra être inférieur au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

| En 2024, le taux d’intérêt légal est de 5,07 % (1er semestre) dans les relations B to B |

Le taux d’intérêt « appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente » n’est pas toujours aisé à connaître, car il varie plusieurs fois dans l’année. Depuis septembre 2023, il est de 4,5 %.

Petit exercice d’application pour déterminer le taux d’intérêt des pénalités de retard.

Vous souhaitez établir un contrat avec un partenaire.

Question: si vous ne prévoyez aucune clause dans votre contrat, quel sera le taux d’intérêt applicable à vos intérêts de retard ?

⇒ Réponse : 14,5 %. Le taux d’intérêt appliqué par la BCE doit être augmenté de 10 points : 4,5 + 10 = 14,5 %.

Question : si vous prévoyez une clause, quel sera le taux d’intérêt en dessous duquel vous ne pourrez pas descendre ?

⇒ Réponse : 15,21 %. Le taux ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal : 5,07 % x 3 = 15,21 %.

|

Formule de calcul des pénalités de retard Intérêt de retard = montant impayé X taux d’intérêt X nombre de jours de retard / 365. |

► Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (uniquement pour les facturations aux professionnels) .

Le code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 €. Tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Cette indemnité forfaitaire devra figurer dans les conditions de règlement et sur la facture, au même titre que les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

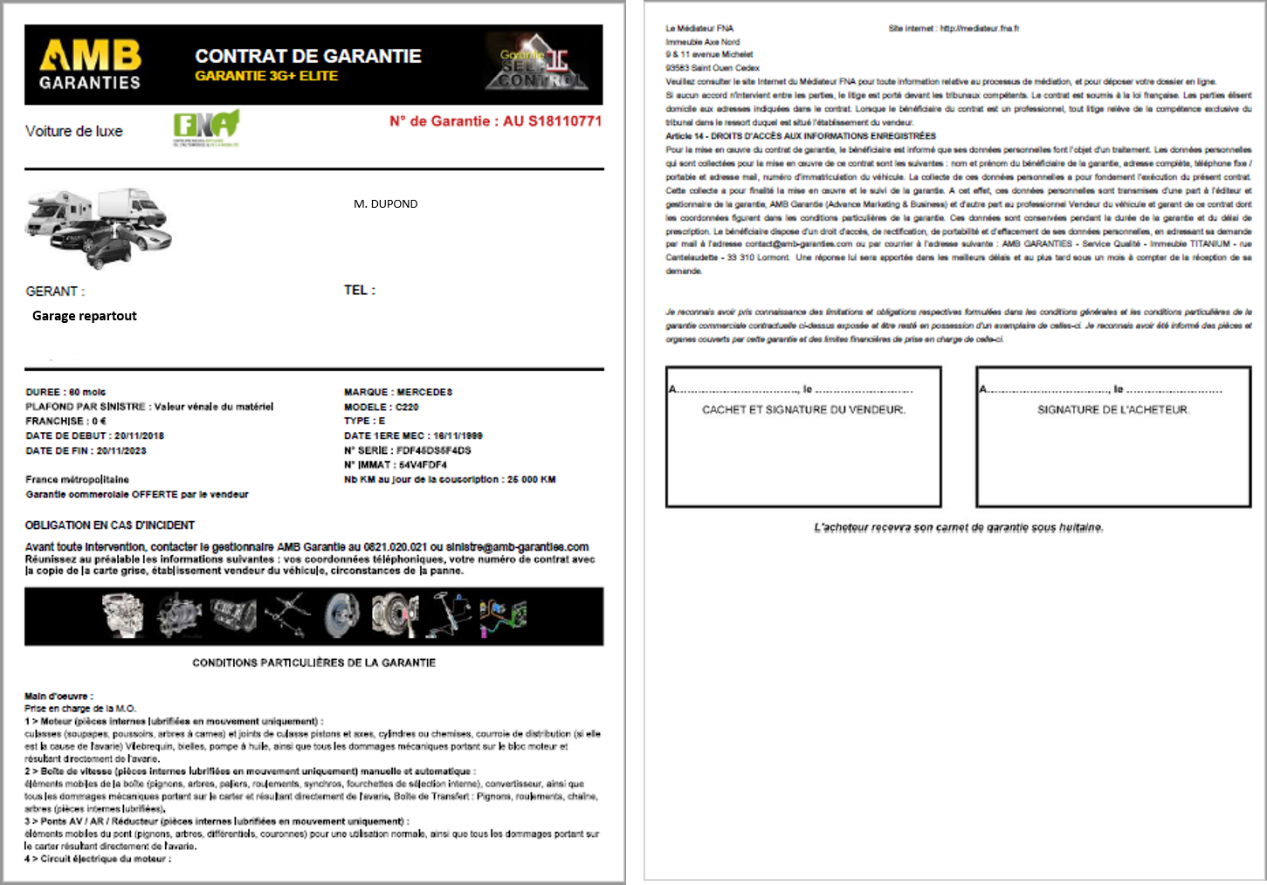

2. Sélectionner le contrat de son choix, vous avez 3 possibilités :

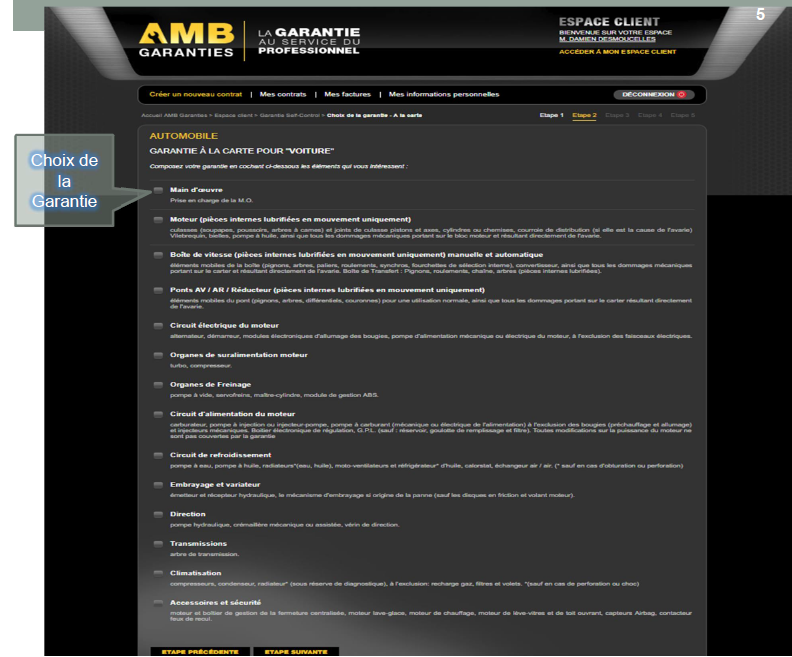

2. Sélectionner le contrat de son choix, vous avez 3 possibilités : 3. Pour la garantie A LA CARTE : sélectionner les éléments que vous souhaitez couvrir sur le véhicule.

3. Pour la garantie A LA CARTE : sélectionner les éléments que vous souhaitez couvrir sur le véhicule.

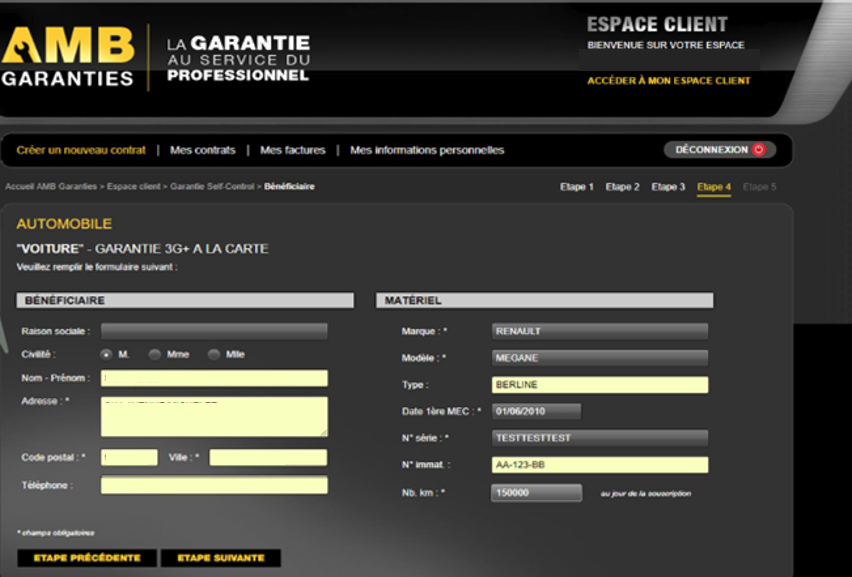

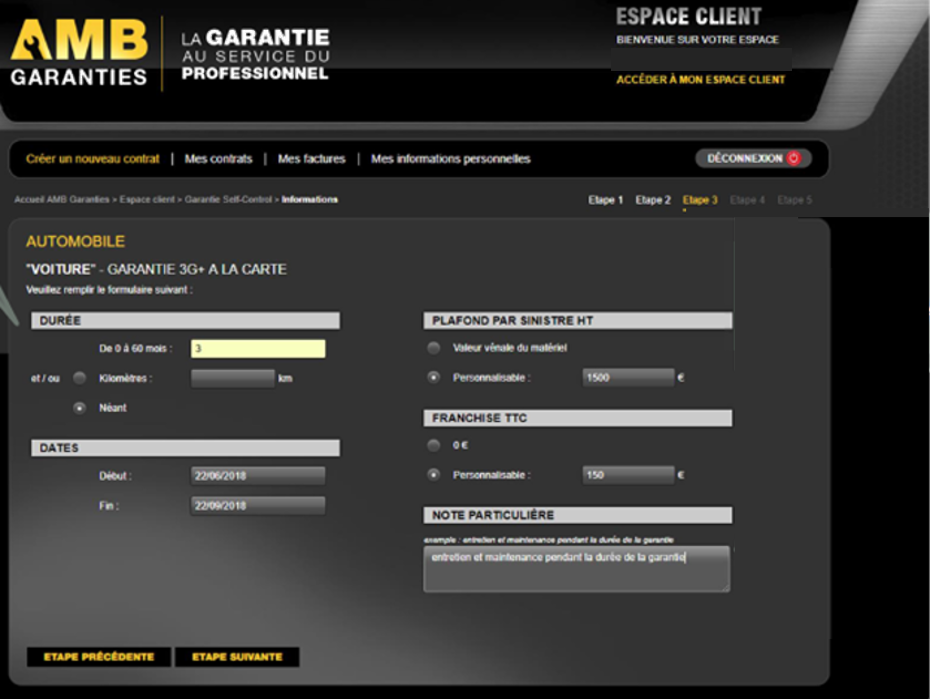

5. Compléter les champs concernant le client et le véhicule.

5. Compléter les champs concernant le client et le véhicule.