La norme d’homologation relative à la mesure des émissions de polluants et de CO2 des véhicules a évolué le 1er septembre 2018.

Principe du nouveau cycle d’homologation WLTP :

Cette norme adoptée au niveau mondial, anciennement appelée norme NEDC (New European Driving Cycle) a été remplacée par la norme WLTP (Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures). Elle permet d’évaluer les émissions de polluants et de CO2 des véhicules neufs, selon un cycle plus représentatif des conditions de conduite. Avec cette nouvelle procédure, les tests et essais réalisés permettent de connaître de façon plus précise les émissions des véhicules, par un nouveau mode de calcul.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure réglementaire s’est faite en 2 temps :

- Depuis le 1er septembre 2017, les constructeurs doivent solliciter une homologation WLTP pour les nouveaux types de véhicules (catégories M1 et M2 et véhicules de la classe I de la catégorie N1). Depuis cette date, il n’est donc plus délivré de réceptions CE par type et de réceptions nationales par type pour les nouveaux types de voiture sous la norme NEDC.

- Depuis le 1er septembre 2018, la procédure d’homologation WLTP est obligatoire pour toutes les voitures neuves. Depuis cette date, dans le cas de véhicules mis pour la 1ere fois en circulation, les certificats de conformité délivrés sous couvert de l’ancienne norme ne sont plus valables et les autorités en interdisent l’immatriculation, la vente ou la mise en service.

De manière globale, il faut être conscient que le contrôle des émissions se renforce drastiquement dans la filière automobile. Il est indéniable que nous nous dirigeons sur le plan mondial et européen vers des véhicules plus propres. La FNA est en lien avec les pouvoirs publics et les ministères concernés, notamment le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de l’économie et des finances.

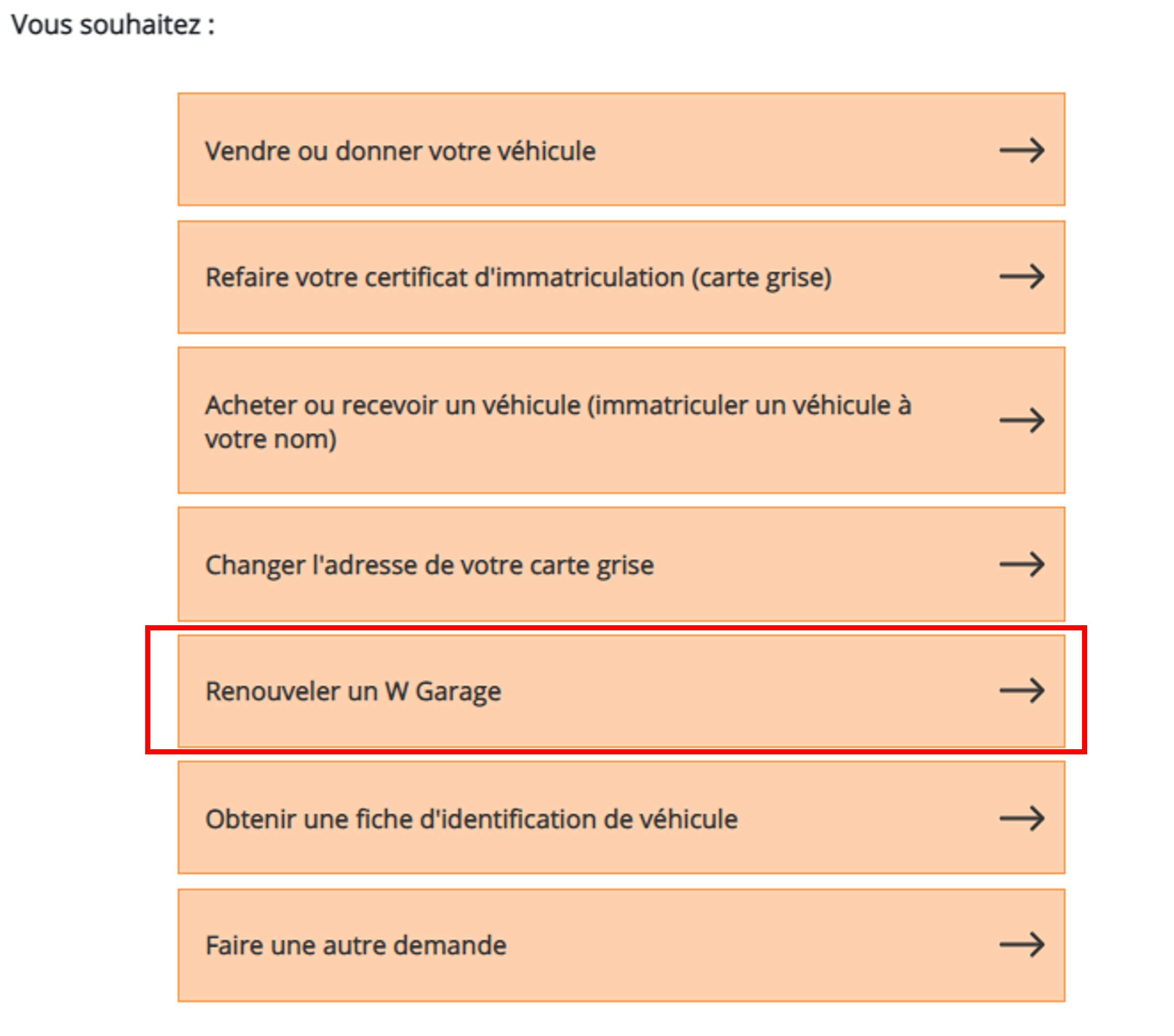

Quelle conséquence pour l’immatriculation d’un véhicule en France ?

| Véhicule neuf jamais immatriculé

Acquis à l’étranger ou en France |

Véhicule d’occasion déjà immatriculé

Acquis à l’étranger ou en France (même 0 km) |

|

| Véhicule homologué sous la norme NEDC | Le véhicule ne peut plus être immatriculé à partir du 1er septembre 2018.

*sauf dérogation obtenue par le constructeur |

Pas de changement, le véhicule étant déjà immatriculé, la règlementation WLTP ne le concerne pas. |

| Véhicule homologué sous la norme WLTP | Première immatriculation possible avant ou après le 1er septembre 2018 | Pas de changement, le véhicule est déjà soumis à la nouvelle norme WLTP. |

Qu’en est-il des véhicules neufs sous la norme NEDC ?

Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs homologués sous l’ancienne norme NEDC encore en stock ne peuvent plus être immatriculés. Les véhicules qui ne sont plus couverts pas une réception valide se devaient d’être immatriculés avant le 1er septembre 2018.

Les constructeurs pouvaient toutefois demander une dérogation pour les véhicules de fin de série uniquement: les constructeurs devaient alors en faire la demande expresse auprès du ministère de la transition écologique et solidaire. Si la demande était acceptée, les véhicules listés pouvaient continuer à être immatriculés après le 1er septembre pour une période de douze mois, soit jusqu’au 31 août 2019.

En conséquence, depuis le 1er septembre 2019, toutes les voitures particulières neuves mises sur le marché de l’Union doivent être soumises à la procédure WLTP.

Qu’en est-il du barème de malus écologique ?

Depuis le 1er janvier 2021, tous les véhicules mis en circulation (1ère immatriculation) à compter du 1er mars 2020 se voient appliquer le malus écologique sur la base de leur taux de CO2 WLTP combiné.

Pour les autres (véhicules mis en circulation avant le 1er mars 2020), c’est le taux de CO2 NEDC combiné qui est indiqué sur le certificat d’immatriculation et qui sert de calcul pour le malus écologique. C’est notamment le cas pour les véhicules d’occasion importés. Il faut alors se référer à la grille de malus qui était en vigueur à la date de mise en circulation du véhicule.

Attention également à la prime à la conversion, en effet le plafond du taux de CO2 n’est pas le même en fonction de la norme d’homologation du véhicule.