Vous êtes nombreux à recevoir des mails et/ou des appels frauduleux qui concernent le plus souvent:

- les tentatives de fraude à la carte bancaire qui accompagnent la promesse d’une restitution d’impôts ;

- les appels à des numéros surtaxés.

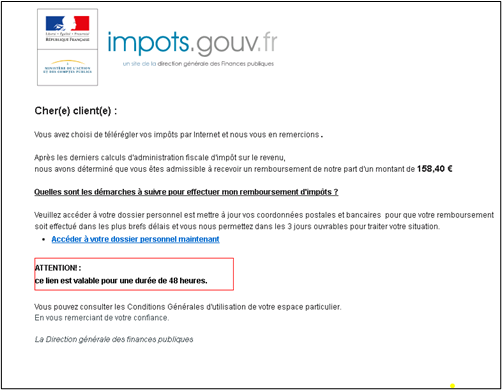

Soyez extrêmement prudents et sachez que les services de la Direction Générale des Finances publiques ne demandent jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par courriels ou téléphone. Exemple de mail frauduleux :

Ce type de mail frauduleux peut également émaner de personnes se faisant passer pour EDF, URSSAF, un opérateur téléphonique, ou toute autre entreprise de services (banque, assurance, …). En cas de doute, nous vous invitons à contacter directement l’entreprise semblant avoir émis le mail. Il vous sera très certainement confirmé qu’il s’agit de phishing.

Le phishing (ou « hameçonnage ») est une technique qui a pour objectif de tromper les internautes afin de leur escroquer des sommes d’argent. Il consiste en l’envoi de messages (courriers électroniques) usurpant l’identité d’administrations ou de grands organismes et demandant à l’internaute de fournir des informations personnelles, notamment un numéro de carte bancaire.

Le phishing peut également consister en un appel téléphonique (hameçonnage vocal). Une personne se faisant passer pour un agent des impôts vous signale une anomalie sur votre dossier fiscal et vous invite, afin d’éviter d’éventuelles sanctions, à rappeler au plus vite un numéro de téléphone surtaxé facturé 5€ la minute. La Direction Générale des Finances publiques est totalement étrangère à ces pratiques et invite les usagers à ne pas donner suite à ces appels.

Ces pratiques frauduleuses ne se limitent pas à l’administration fiscale mais elles touchent d’autres secteurs comme les banques, les assurances, ou encore les distributeurs d’énergie.

Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie :

- par internet sur «internet-signalement.gouv.fr » ;

- par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.

Pour en savoir plus :

Communication des finances publiques : https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/courriels-et-appels-telephoniques-frauduleux-0