La Direction générale des Entreprises (DGE), par l’intermédiaire de la Division métrologie, nous informe du lancement d’une opération nationale de contrôle portant sur les instruments de mesure utilisés dans les centres de contrôle technique des véhicules.

L’objectif de cette opération est de vérifier la conformité réglementaire métrologique des instruments utilisés pour les opérations de mesurage, nécessaires à l’établissement du procès-verbal de contrôle technique d’un véhicule. Ces contrôles seront fondés sur les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Du 8 septembre au 24 octobre 2025, les agents des services métrologie des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) interviendront sur l’ensemble du territoire.

Tous les centres de contrôle technique agréés, qu’ils soient destinés aux véhicules légers, aux poids lourds ou aux 2-3 roues et quadricycles moteur, font partie du périmètre de cette opération nationale.

Instruments concernés par les contrôles

Les vérifications porteront sur les instruments suivants :

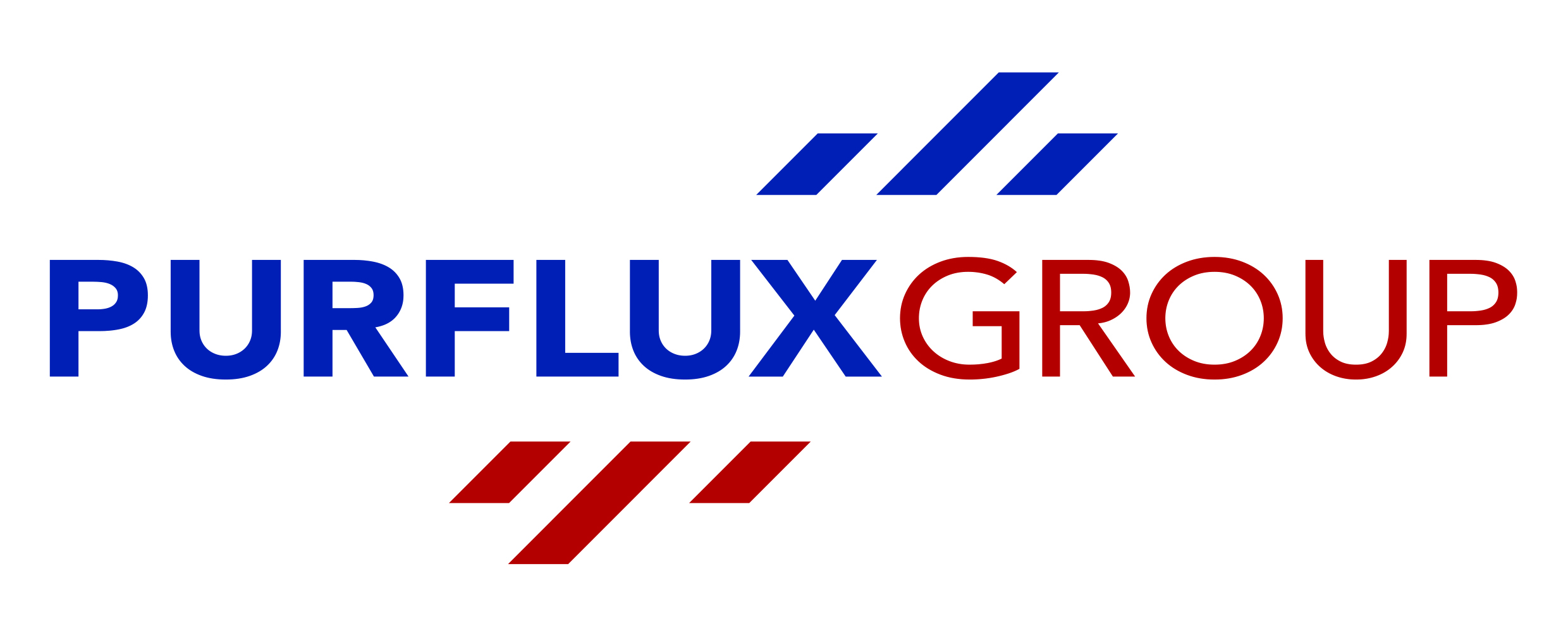

- Analyseurs de gaz ;

- Opacimètres ;

- Manomètres ;

- Sonomètres.

Focus spécifique sur les sonomètres

L’obligation de disposer d’un sonomètre dans les centres contrôlant les véhicules 2-3 roues et quadricycles motorisés est entrée en vigueur le 1er juillet 2025 (conformément à l’annexe III de l’arrêté du 23 octobre 2023 modifié).

Pour cette première année, les contrôles des sonomètres seront accompagnés d’une approche pédagogique :

- Un écart constaté n’entraînera pas de sanction ;

- Un rappel règlementaire sera simplement émis.

Attention pour les autres instruments

En revanche, tout écart constaté sur les analyseurs de gaz, opacimètres ou manomètres pourra entraîner des suites administratives selon la réglementation en vigueur.

Nos préconisations

Nous vous conseillons de :

- Vérifier la conformité de vos instruments ;

- Vous assurer que leur entretien et leur vérification périodique sont à jour ;

- Informer votre personnel de cette opération.

Nous vous invitons à signaler à la FNA tout incident survenu durant les opérations de contrôle, afin que nous puissions vous apporter l’assistance la plus adaptée.